涂尔干逝世百年陈涛:涂尔干的中国遗产(9)

2023-04-30 来源:飞速影视

费孝通:《乡土中国·生育制度·乡土重建》时至今日,我们很少停下来问问自己,本着西方社会学视角来理解中国传统的各种基层“社区”,如家族、邻里和村落时,所要“发现”的那个“社会”究竟是什么东西?

对此,在谈及“社区”这一译名的由来时,吴文藻曾做过说明:“社区乃是一地人民实际生活的具体表词,有实质的基础,是可以观察得到的。”与之相对,“社会是描述集合生活的抽象概念,是一切复杂的社会关系全部体系之总称”(吴文藻,《社区的意义与社区研究的近今趋势》,440页)。因此,在中国社会学这里,社区与社会的区别不是滕尼斯那里自然共同体和人造社会的差别,也不是涂尔干那里机械团结和有机团结的差别,而是可以观察到的具体现实生活和抽象概念的分别。换句话说,“社区”研究所要发现的这个“社会”并不直接存在于我们的传统生活形态之中。它首先是一个取自现代西学的“抽象概念”。

恰恰是在这里,在借用脱胎于西方现代思想和历史现实的功能论,理解中国传统生活形态时,早期中国社会学家表现出了某种犹豫。他们固然可以心悦诚服地接受功能论和社会整体论,但在直觉和本能上,却与上述分析视角背后那个强有力的理论预设保持了某种距离。吴文藻尽管在推行功能论上不遗余力,但却提醒我们不要把社会制度当作“无形体的,或无人格的实体”。“因为离开了构成制度的个人,制度是不能独立存在的。”(吴文藻,《论社会制度的性质与范围》,531页)在定义生育制度那个最理论化的时刻,费孝通同样拒绝把社会理解为一个实体。“实体是在这结构里工作的人。”(费孝通,《生育制度》,158页)因此,社会功能被他落到了更说得通的个人生存需要上(这也与功能论的内部分歧有关,与涂尔干和拉德克里夫-布朗有别,马林诺夫斯基偏向于从个人需要的层次去定义社会功能)。

尽管在随后的分析中,这一理论自觉很快就淹没在“涂尔干式的社会观”中,以至于四十多年后当他重温自己的旧作时,批评自己“见社会不见人”(费孝通,《个人·群体·社会》,13-14页)

相关影视

查干淖尔姑娘

2011/大陆/剧情片

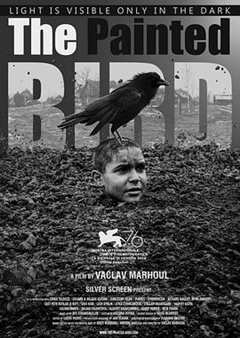

被涂污的鸟

2019/其它/战争片

蜡笔小新:激战!涂鸦王国和约四位勇士

2020/日本/动画片

比尔·拉塞尔:传奇中锋

2023/美国/记录片

青年干探

2004/香港/动作片

糊涂蛋

2019/美国/喜剧片

2022世界杯 卡塔尔VS厄瓜多尔

2022/大陆/大陆综艺

2022世界杯 卡塔尔VS塞内加尔

2022/大陆/大陆综艺

合作伙伴

本站仅为学习交流之用,所有视频和图片均来自互联网收集而来,版权归原创者所有,本网站只提供web页面服务,并不提供资源存储,也不参与录制、上传

若本站收录的节目无意侵犯了贵司版权,请发邮件(我们会在3个工作日内删除侵权内容,谢谢。)

若本站收录的节目无意侵犯了贵司版权,请发邮件(我们会在3个工作日内删除侵权内容,谢谢。)

www.fs94.org-飞速影视 粤ICP备74369512号