在诗人策兰的世界里,他唯一忧惧的是代表作令读者感到愉悦|此刻夜读(4)

2023-05-20 来源:飞速影视

诗集的第二部分,由自成一体的《死亡赋格》构成。这首诗在《罂粟与记忆》的接受过程中一再受到关注,吸引了评论家和读者的目光。需要强调的是,此时还没有哪一部问世于1945年后的德语诗集,能像《罂粟与记忆》一样如此热烈地为文学圈所接纳。几乎所有懂诗的内行人都立即意识到,此诗集作者有着超常的天赋。但是,人们对策兰的诗歌,特别是对《死亡赋格》的解读方式并不让人感到欣慰(如果说在尼恩多夫表现出的抵触行为源于天生心理上有所保留,那么现在的情况则是同一心理的另外一面):诗作被视为对奥斯维辛恐怖的“清结”和“克服”,人们能够—即使作为当事者的德国人也能够—融入其中,最终甚至能使诗歌阅读变为一种享受。有几个例子大概可以作为佐证:海因茨·皮翁特克说它是“纯的诗”和“奇妙的蒙太奇”;保罗·沙律克认为,它终于“道出了不可言说之物”;汉斯·埃贡·霍尔图森在《水星》(Merkur)上发表名为《五位年轻诗人)(Fünf junge Lyriker)的文章。他在文中指出,《死亡赋格》“逃离了历史血腥的恐怖之屋[……]以升华至纯诗的以太”。作家“将主题变得‘轻松’,以一种梦幻、超越现实、在某种程度上已经属于彼岸的语言使它得以超脱”,从而“能够清结”他的主题。这条始自50年代的接受路线一直未有中断,一直延续至60年代。在亚历山大·雷纳特—霍雷尼阿那里,《死亡赋格》被赞誉为“近二十年来最崇高的德语诗”,奥斯维辛事件由此“被纯化,甚至被神圣化”。

黄灿然译本,雅众文化 | 北京联合出版公司

我们要知道,所有这些评论家都将自己的评价视为一种褒奖,而丝毫没有意识到,他们使诗歌尽量远离罪恶现实,远离牺牲者历史的做法,其实是对诗歌的贬低,是对作者意图的歪曲。他们希望逃避确乎存在过的大屠杀事实,并由此推己及人,认为诗歌和诗歌作者也抱着同样的想法——强调并安享审美上的和谐。这样的做法,无异于以另一种方式延续着对犹太人的排斥。如果《死亡赋格》所招致的大都是此类反映,如果它在并不热衷于回忆的经济奇迹期,能够赢得读者,那么,它到底是不是真的固有着这么一位“隐含读者”,一位属意于此类恼人阅读方式的“隐含读者”?保罗·策兰必是——愈来愈惊恐地——觉察到这些问题。他从中吸取了教训,怀着沉重的心情,潜心锤炼自己的语言达数年之久。1958年12月2日,策兰在写给文学研究者让·菲尔格尔(Jean Firges)的信中言简意赅地表述(此时艰难的历程业已结束):

相关影视

月读君的禁忌夜宵

2023/日本/日本剧

朗读者第一季

2017/大陆/大陆综艺

已读不回的恋人

2017/台湾/台湾剧

在异世界获得超强能力的我,在现实世界照样无敌~等级提升改变人生命运~

2023/日本/日韩动漫

魔塔大陆~在世界终结续咏诗篇的少女~OVA

2006/日本/动画片

你在我的世界里

2021/大陆/剧情片

解读恶之心的人们

2022/韩国/韩国剧

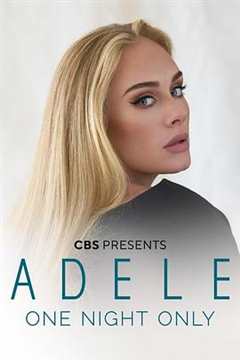

阿黛尔此夜唯一演唱会

2021/美国/记录片

合作伙伴

本站仅为学习交流之用,所有视频和图片均来自互联网收集而来,版权归原创者所有,本网站只提供web页面服务,并不提供资源存储,也不参与录制、上传

若本站收录的节目无意侵犯了贵司版权,请发邮件(我们会在3个工作日内删除侵权内容,谢谢。)

若本站收录的节目无意侵犯了贵司版权,请发邮件(我们会在3个工作日内删除侵权内容,谢谢。)

www.fs94.org-飞速影视 粤ICP备74369512号