《现代西方哲学新编》第七章分析哲学的发展第三节(2)

2023-04-25 来源:飞速影视

蒯因的解释并未停留在最初意义的阶段。仅有直接刺激意义的语言单位只是“场合句”,即在特殊场合中的特殊反应。场合句与外部刺激有直接联系,记录直接经验的观察句是对外物刺激的直接反应,因此也属于场合句。语词意义固定以后,不再需要外部刺激作为使用条件,而且,语词本身也可以成为一种刺激,比如,“母亲”一词最初是对母亲的音容笑貌和爱抚做出的反应,但后来这个词的意义不取决于母亲的具体形象,本身也可唤起人们的亲切感。“祖国啊,母亲!” 就是对词语本身的刺激的反应。意义取决于词语刺激做出反应的句子被称作固定句。此外,固定句可以进一步发展为恒久句。比如,数学和逻辑的命题就是这样的恒久句。恒久句表述的是对某些词语固定意义的恒久不变的反应,其意义与直接刺激的联系已经非常遥远。总而言之,不论场合句、固定句还是恒久句,都是使用语言对于某些刺激(非语言的和语言的、直接的和间接的)所做出的反应,反应只有程度上的差别,并没有本质上的不同,这也是蒯因反对分析命题和综合命题的两分法的根本原因。蒯因的意义理论还包含着对指称意义理论的批判。在他看来,言语是对直接的和间接的刺激的反应,与外部事物并无固定的对应关系。他把认为每一言词都有一个固定指称的观点称作“博物馆的神话”,好像博物馆内每一展品都贴有一个标签。

译不准定理

即使对于同一外物的刺激,人们的反应也可能各不相同,因而会有不同的言语意义与之相对应。蒯因给予意义以整体论的解释:场合句(包括观察句)、固定句和恒久句组成一个语言系统,单个句子的意义由系统决定。即使直接的刺激意义,也要通过概念才能被理解。据此,他否认了概念系统不同的两种语言的彻底翻译的可能性,提出了“译不准定理”。维特根斯坦已经指出,直接指证实际上不是最基本的语言活动,人们在从事这一语言~游戏之前,已经就指证对象达到了某种默契。蒯因进一步设定了一种极端情况,即最初的没有任何默契的直接指证活动,他称之为基本翻译(radical translation)。基本翻译只能开始于与感官刺激有直接联系的场合句。假设一个语言学家来到一个不为人所知的地区,他和当地人的交流只能靠直接指证定义。当一个兔子跑过他们面前,当地人发出gavagai的声音,他也许会把土语gavagai翻译为“兔子”,并可以重复地检验这一结论。

但是,他的结论以一个假定为前提即:当地人的指称分类系统与我们的相同。我们的概念系统将一只兔子看做兔类中的个体,但设想当地人将兔子当作空间上的整体,一只兔子只是空间现象的一部分;或将兔子当作时间上的连续体,一只兔子只是时间现象的一个片断。在前一种场合,他们把在不同时间出现在同一空间的所有兔子看做是相同的;在后一种场合,他们把相同时间出现在不同空间的所有兔子看做是相同的;而我们概念中的兔类在时间和空间中不变,并认为在相同的时间和空间里不可能有两只相同的兔子。这些情况是不可比的,因为这种比较涉及到场合句所表达不出的基本概念,如时间、空间、类、个体等。因此,不能以刺激意义为标准来翻译两种语言的场合句。也就是说,语言在最基本的层次上是不能翻译的,因为没有一个中立的、不受概念系统影响的共同标准。

相关影视

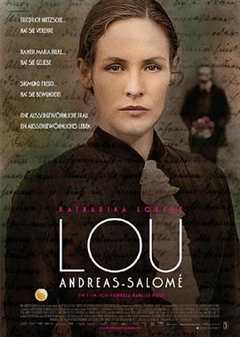

恋上哲学家

2016/其它/爱情片

末日哲学家

2014/美国/科幻片

发现女巫第三季

2022/美国/欧美剧

新闻编辑室第三季

2014/美国/欧美剧

星际迷航:发现号第三季

2020/美国/欧美剧

擅长捉弄的高木同学 第三季

2022/日本/日韩动漫

公司可不是学校新世代逆袭篇

2021/日本/日本剧

哲仁王后

2020/韩国/韩国剧

合作伙伴

本站仅为学习交流之用,所有视频和图片均来自互联网收集而来,版权归原创者所有,本网站只提供web页面服务,并不提供资源存储,也不参与录制、上传

若本站收录的节目无意侵犯了贵司版权,请发邮件(我们会在3个工作日内删除侵权内容,谢谢。)

若本站收录的节目无意侵犯了贵司版权,请发邮件(我们会在3个工作日内删除侵权内容,谢谢。)

www.fs94.org-飞速影视 粤ICP备74369512号